5代目 小林稔明

『イメージをカタチにして

感動を届ける』

これが僕のモット-です。

小さい頃の僕は、口下手で自分の気持ちを上手に伝えるのが苦手でした。とはいえ何かを上手に伝えなければまずいという状態にになったこともなく、平凡な少年時代を過ごしていました。

そんな当時の僕が衝撃を受けたのが、Mr.Childrenの「終わりなき旅」という曲のという歌詞です。受験勉強で切羽詰まっていた夜、ラジオから流れてきた「高ければ高い壁の方が、登った時気持ちいいもんな」という歌詞に、こころが震え、信じられないくらいの勇気が湧いたことを今でも鮮明に覚えています。それからというもの、Mr.Childrenが音楽を通して誰かに勇気や感動を与え、時には人生の支えとなる言葉を放つように、自らも「イメージをカタチにして誰かに感動を届たい」と思うようになりました。

「老舗の印鑑屋」を受け継いだ5代目ではありますが、モットーを活かした商品づくりやサービスを提供していくことで、印鑑の役割を「紙に押す」ものから「背中を押す」ものに変えていくことが、僕の夢です。

小林稔明という名前に込められた、

「小さな林が大きく稔るように」という由来のように、

コツコツと時間をかけて、

夢を実らせていきたい、と思っています。

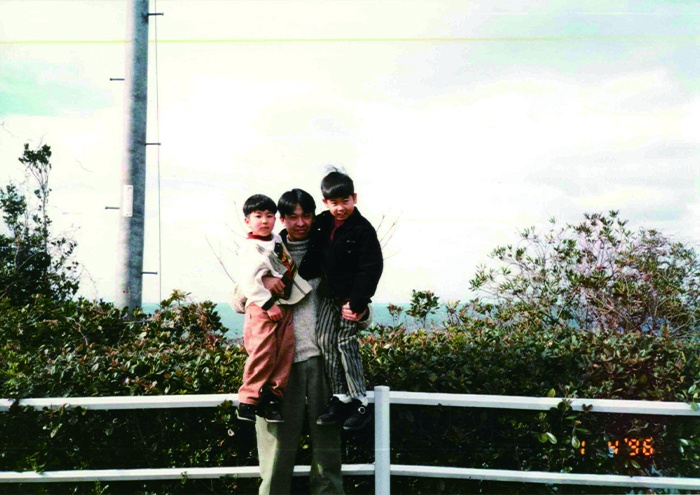

父からの教え

当時、小さな小さなまちの印鑑屋さんだった小林大伸堂が、多くの方に認知してもらうきっかけとなったのがインターネットでした。当時、インターネットでの商売なんてものは世の中にほとんど浸透しいなかった時代でしたから、4代目である父はよく、「そんな遊びみたいなもので印鑑が売れるわけないでしょ。」と言われていたそうです。

それに対して父は、「根拠はなかったけど、人が無理でしょ!ということこそ新しいチャンスなんだ」ということをよく言っていました。

当時から今も変わらず、父が言っていることがあります。 それは、「自らの前向きな気持ちが運を運んでくる」ということです。

その言葉は、当時新卒で入社した企業で思うよな結果を出せずに福井に戻ってきた僕自身の背中をあと押ししてくれ、立ち直るための原動力となりました。

商品一覧から選ぶ